コラム

汚れの種類を完全解説!水溶性・油溶性・固形汚れの特徴と洗浄方法

洗濯や掃除をしていて「なぜこの汚れは落ちないのだろう?」と感じたことはありませんか?実は、汚れには明確な種類があり、それぞれに最適な除去方法が存在します。

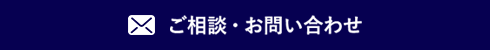

汚れの性質を理解すれば、今まで苦労していた頑固な汚れも効率的に落とすことができるようになります。大きく分けて水溶性汚れ、油溶性汚れ、固体汚れの3タイプがあり、各汚れの性質に応じた洗浄方法を身につけることが、洗浄効果を劇的に向上させるポイントです。

この記事では、横浜国立大学の研究に基づく科学的根拠をもとに、汚れの種類別特徴と効果的な洗浄テクニックを詳しく解説します。正しい知識を身につけて、日々の洗浄作業をもっと効果的で楽なものにしていきましょう。

参照:汚れの分類

そもそも汚れとは何か?

私たちが日常的に「汚れ」と呼んでいるものについて、まず基本的な理解を深めてみましょう。

汚れとは一言でいえば、「あるべき場所ではないところに存在する物質」のことです。重要なポイントは、その物質自体が悪いものではなく、場所が問題だということです。

身近な例で考えてみましょう。砂糖は料理に欠かせない調味料ですが、これがシャツにこぼれると「汚れ」になります。同様に、土は植物を育てる大切なものですが、洋服に付着すれば除去したい「汚れ」として扱われます。つまり、物質の性質ではなく“場所との関係”によって汚れかどうかが決まるのです。

この汚れを取り除く作業が「洗浄」です。しかし、ここで重要な疑問が生まれます。なぜ同じ洗剤や洗浄方法でも、簡単に落ちる汚れと落ちにくい汚れがあるのはなぜでしょうか?

その理由は、汚れごとの性質の違いにあります。水に溶けやすい汚れもあれば、油に溶けやすい汚れもあり、どちらにも溶けない固体の汚れも存在します。種類によって特性が異なるため、最適な落とし方も変わってくるのです。

こうした性質を理解して分類することで、最も効果的な洗浄方法を選択できるようになり、時間と労力を無駄にすることなく、確実にきれいにできるようになります。

汚れの種類|3つの基本分類と特徴

汚れを効果的に除去するためには、まず汚れがどのような性質を持っているかを理解する必要があります。洗浄の分野では、汚れを「どのように溶けるか」という観点から大きく3種類に分けています。

- 水溶性汚れの特徴

- 油溶性汚れの特徴

- 固体汚れの特徴

これらの分類を理解することで、適切な洗浄戦略を立てることができるようになるので、詳しく見ていきましょう。

水溶性汚れの特徴

水溶性汚れとは、その名の通り水に溶ける性質を持った汚れのことです。その中でも溶けやすさに違いがあり、大きく2つ「易溶性汚れ」と「難溶性汚れ」に分けることができます。

易溶性汚れは、水に触れるだけで簡単に流れ落ちる汚れです。代表例として、食塩や砂糖、そして新鮮な汗汚れが挙げられます。これらの汚れは基本的に洗剤を使わなくても、大量の水で洗い流せばほとんどの場合きれいになります。汗をかいたばかりのシャツを水洗いするだけできれいになるのは、このタイプに当たるからです。

一方で、水だけでは落ちにくい難溶性の汚れもあります。例えば、時間が経って変性したタンパク質汚れや古くなった汗汚れがこれに該当します。これらの汚れを除去するには、弱アルカリ性の洗剤、酸素系漂白剤、またはタンパク質分解酵素などの助けが必要になります。汗汚れが新しいうちは水洗いで落ちるのに、時間が経つと落ちにくくなるのは、このような性質の変化によるものです。

油溶性汚れの特徴

油溶性汚れは水には溶けませんが、ベンジンやアルコールなどの有機溶剤にはよく溶けるという特徴を持っています。これらの汚れは分子の極性によってさらに細かく分類され、それぞれ異なる落とし方が必要です。

強極性の油溶性汚れの代表例は脂肪酸です。水となじみやすい部分を分子の一部に持つため、界面活性剤を含む水溶液で比較的簡単に除去できます。適切な界面活性剤を使用することで水系の洗浄システムでも対応可能です。

中極性の油溶性汚れは、牛脂や豚脂、オリーブオイルやサラダ油、揚げ物に使う天ぷら油など、いわゆる「油脂類」がこのグループに含まれます。これらは化学的にはトリグリセリドという中程度の極性を持った化合物です。家庭でよく遭遇する油汚れの多くがこのカテゴリーに属します。

無極性の油溶性汚れは最も除去が困難な汚れの一つです。機械油などに使われる鉱油系の炭化水素汚れが代表的で、特に粘り気の強いものは、一般的な洗剤ではほとんど効果がなく、ドライクリーニングや専用の有機溶剤を使った処理が必要になります。

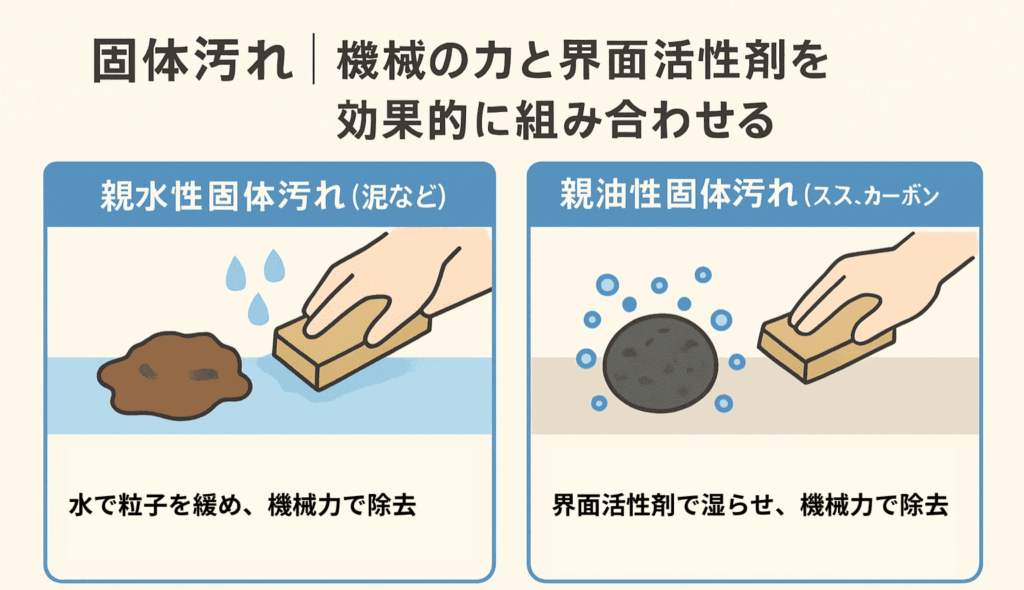

固体汚れの特徴

固体汚れは、水にも油系の溶剤にも溶けないタイプの汚れです。特に粒子状のものは「固体粒子汚れ」と呼ばれ、日常生活で最も頻繁に遭遇する汚れの一つです。この固体汚れは、水とのなじみ方によって「親水性タイプ」と「疎水性(親油性)タイプ」に分けられます。

親水性固体汚れの代表は泥です。泥の主成分はケイ素を基本とした鉱物ですが、色の付いている部分は主に鉄分によるものです。親水性なので水との親和性があり、水洗いでも適切な機械力を加えれば除去可能ですが、界面活性剤を併用することで除去効果が大幅に向上します。

親油性(疎水性)固体汚れの代表はススです。ススは酸素不足で有機物が燃えると生成される炭素粒子で、工業的に製造されたものがカーボンブラックとして知られています。これらは疎水性のため水とは非常に混ざりにくく、水系での洗浄には界面活性剤の使用が不可欠です。

固体汚れ全般に共通する最も重要な特徴は、機械の力なしには基本的に除去できないということです。界面活性剤などの洗剤成分は、機械の力の効果を最大限に活用するための補助的な役割を果たします。

それぞれの汚れの洗浄方法

汚れの種類を理解したところで、実際の洗浄方法について見ていきましょう。汚れの性質に合わせた適切なアプローチを選択することで、頑固な汚れも効率的に除去できるようになります。

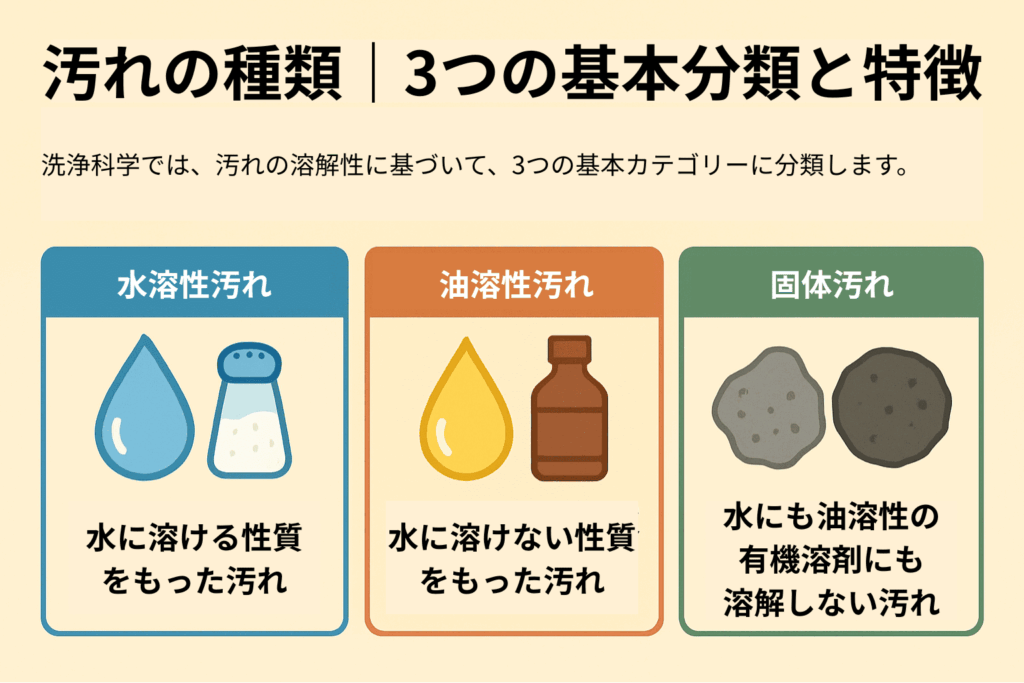

水溶性汚れ|水洗いと薬剤で確実に除去する

水溶性汚れの洗浄は、汚れの溶解性を最大限に活用することがポイントです。

塩や砂糖、ついたばかりの汗などは水に非常に溶けやすいため、多めの水で一気にすすぐのが最も効果的です。水の量が不足すると完全に溶けきらず、再び繊維などに付着してしまう恐れがあるため注意しましょう。

難溶性汚れには戦略的なアプローチが必要です。時間が経過したタンパク質汚れや古い汗汚れには、弱アルカリ性洗剤、酸素系漂白剤、タンパク質分解酵素などの薬剤を活用しましょう。40度程度の温水で適切な時間をかけて作用させることが効果的です。

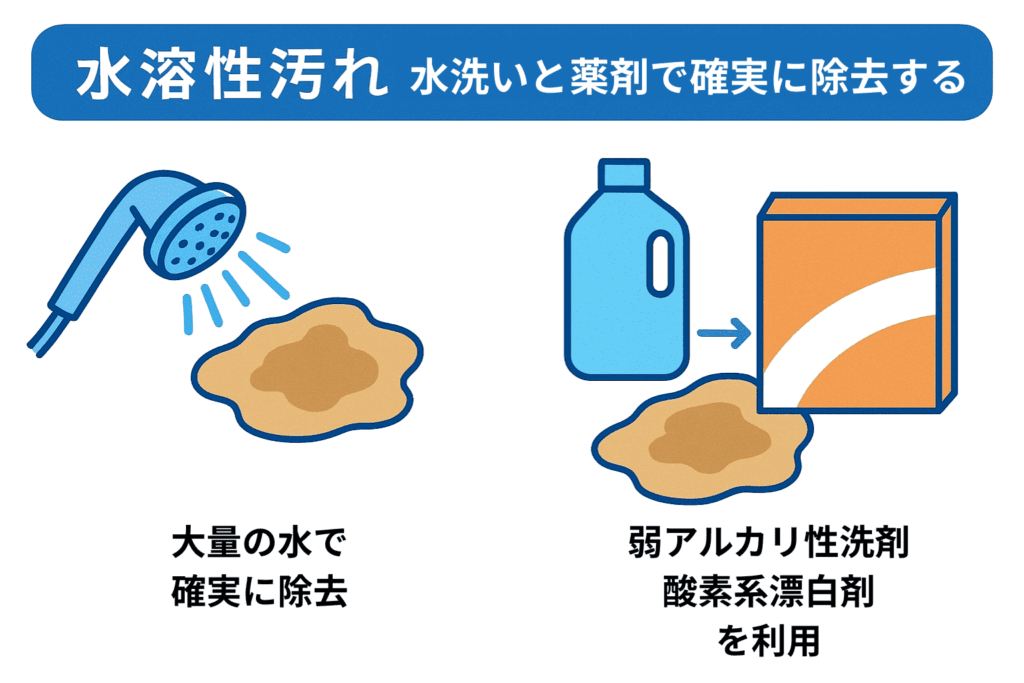

油溶性汚れ|極性を見極めて適切な溶剤を選択する

油溶性汚れの洗浄では、汚れの極性を正しく判断することが最重要です。

強極性汚れ(脂肪酸系)には界面活性剤水溶液が効果的です。界面活性剤が油と水の橋渡し役となり、汚れを水中に取り込みます。適切な濃度と30-40度の温度管理がポイントです。

中極性汚れ(食用油、動物性脂肪)では温度管理がより重要です。温水を使用することで油が柔らかくなり、界面活性剤との反応が格段に向上します。

無極性汚れ(機械油、炭化水素系)は最も困難で、ドライクリーニングや専用有機溶剤が必要です。安全性に注意して、換気の良い場所で作業しましょう。

固体汚れ|物理的な力と界面活性剤を組み合わせる

固体汚れを落とす際は、物理的な力と界面活性剤の相乗効果が不可欠です。

親水性固体汚れ(泥など)は水との親和性を活用し、十分な水分で粒子間の結合を弱めましょう。その後、適切な機械の力を加えて除去します。デリケートな素材には強い摩擦より水流や振動を利用した機械が効果的です。

親油性固体汚れ(スス、カーボンブラック)では界面活性剤が不可欠です。まず界面活性剤溶液で汚れを湿らせ、表面に吸着させた後、様々な方向から機械力を加えることで効率的に除去できます。

さらに重要なのはタイミングです。界面活性剤が十分に作用してから機械力を加えることで、最も高い洗浄効果が得られます。

まとめ|汚れの種類を理解して洗浄効果を最大化しよう!

汚れの除去は力任せではなく、科学的な理解に基づいたアプローチが最も効果的です。汚れの種類を正しく見極めることで、これまで苦労していた頑固な汚れも驚くほど簡単に除去できるようになります。

水溶性汚れでは易溶性と難溶性の判断が重要です。新鮮な汚れなら水洗いで十分ですが、時間が経過した汚れには適切な薬剤が必要になります。汚れは時間とともに性質が変化することを覚えておきましょう。

油溶性汚れの攻略では極性の見極めが鍵です。界面活性剤で対応できる極性の高い汚れか、有機溶剤が必要な無極性の汚れかを判断することで、効率的な洗浄が可能になります。

固体汚れについては物理的な力と界面活性剤の組み合わせが不可欠です。両者を戦略的に組み合わせることで、最も困難とされる固体汚れも確実に除去できます。

今後は、本記事を参考に、「この汚れはどの種類か」を考える習慣をつけてみてください。